- 资料正在整理中!

随着社会文明的进步,我们欣喜地看到,各类慈善组织、社工机构如雨后春笋般涌现。它们根植于草野,满怀热忱,在扶贫、助残、助学、环保等各个角落默默耕耘,成为推动社会进步不可或缺的“温柔力量”。我所在的“福建省正能量公益服务中心”,也正是这万千草根组织中的一员。

然而,近年来,特别是经济周期进入下行通道,我们这些中小机构真切地感受到了前所未有的“寒冬”。捐款缩减、项目难以为继、人才流失……更令人忧心的是,许多曾经并肩同行的伙伴,正因“使命模糊、治理薄弱、发声缺失”这三大核心病症而悄然退场。这不仅是机构的损失,更是整个社会公益生态的损失。

今天,我想与各位同仁、各位关心公益的朋友们,坦诚地聊一聊这些问题,并分享一些我的思考与实践。

一、深度剖析我们面临的三大核心困境

1.使命模糊:在生存压力下迷失的“北极星”

前因:许多草根组织诞生于一个具体的善念,比如“帮助村里的留守儿童”、“为社区的残疾人提供照料”、“让这个世界多一些美好”等等。初期,目标具体,动力十足。但随着机构发展,为了获取资源,我们很容易陷入“什么项目有钱就做什么”的陷阱。今天做助学,明天转型做环保,后天又去申请社区养老项目。

后果:机构失去了独特的身份标识,捐赠人和公众无法清晰地认知我们“究竟是谁、专长于什么”。内部团队也会因方向频繁切换而感到疲惫和困惑。使命是组织的“魂”,魂不守舍,则行之不远。捐赠人不知道我们是谁,公众记不住我们做什么,甚至连我们自己的团队成员,都会在频繁的转向中感到疲惫与迷失。一个失去了独特身份标识的组织,在资源市场上就如同一个没有品牌的商品,注定被边缘化

2.治理薄弱:“草台班子”难以支撑长远发展

前因:“理事会发挥不起作用”,这句话戳中了许多机构的痛点。很多机构的理事会是出于注册需要而“拼凑”起来的,成员可能是创始人的亲友、初期的主要捐赠人。他们或缺乏专业治理知识,或因忙于本职工作而无暇参与机构管理。职责权限模糊,“决策枢纽”沦为“橡皮图章”;人员结构失衡,“议事团队”缺乏“公益胜任力”;决策机制不规范,“民主程序”流于“形式过场”;运转保障缺位,“履职支撑”存在“系统性短板”。

后果:理事会无法在战略规划、资源拓展、风险控制和专业指导上为机构提供支持,使得机构的管理重担完全压在个别核心成员身上。财务不透明、决策一言堂等问题也随之而来,这不仅损害了公信力,也让机构在风雨来临时无比脆弱。

3.发声缺失:做了十分,外人只知一分

前因:我们传统文化崇尚“只做不说”,但在信息爆炸的时代,这已成为致命的短板。很多机构埋头苦干,做了大量扎实的工作,却不懂得如何将成果和故事有效地传播出去。

后果:公众看不见我们,潜在捐赠者不了解我们,政府不知道我们的价值。没有知名度,就没有影响力和号召力,资源自然难以汇集。当经济下行,公众捐款更趋谨慎时,他们会优先选择那些知名度高、口碑好的大型公益组织,而我们这些“隐形”的草根组织,便首当其冲。

二、破局之道从“活着”到“活好”的转型路径

1.使命重塑与业务聚焦:找回我们的“根”

回归初心,明确核心:我们必须坐下来,重新审视机构的创立初心。我们最擅长解决什么社会问题?我们的不可替代性在哪里?将使命用一句话清晰、有力地表述出来。

战略性放弃:敢于对与核心使命关联度不高的项目说“不”。集中有限的人力、物力,将核心业务做深、做透、做出品牌。例如,如果我们专长于“助残”,那就深耕这一领域,从就业辅导、心理支持到社会融入,形成一个小而美的服务体系。

2.理事会重构与专业治理:打造机构的“压舱石”

民政部与中央社会工作部联合出台《关于加强社会组织理事会建设的意见》,从制度层面为理事会建设划定“标尺”、明确“路径”。

优化理事会结构:主动邀请法律、财务、营销、公关、战略管理等领域的专业人士加入理事会。他们带来的不仅是知识,更是资源和视野。

建立有效议事规则:定期召开有实质内容的理事会,提前准备详尽的会议材料。让理事们能真正参与到机构重大决策中。让理事会从“橡皮图章”变为机构的“战略大脑”。

财务透明化:建立严格的财务管理制度,定期通过官网、公众号等渠道公示审计报告和项目收支。透明是信任的基石,也是吸引大额捐赠的前提。

3.主动发声与价值传播:打造我们的“麦克风”

讲好公益故事:公益不仅是冰冷的数据和报告,更是有温度的人和事。我们要善于挖掘和讲述受助者、志愿者、捐赠人的故事。用真实的情感打动人心,让公众因感动而信任,因信任而支持。

拥抱新媒体:熟练运用微信公众号、视频号、抖音等平台,以短视频、直播、图文等多种形式,展示我们的工作现场、项目进展和成果。让公益可视化、可感知。

构建社群,而不仅是寻找捐赠人:将一次性的捐赠者,通过微信群、线下活动等方式,转化为关注、参与我们事业的“社群成员”。让他们有参与感和归属感,从而形成稳定的支持基础。

4.开拓多元化资源渠道:不把鸡蛋放在一个篮子里

发展“自我造血”功能:是打破资源魔咒的关键。这远不止于传统的义卖,而是在合规前提下,探索真正的社会企业模式,让商业动能服务于公益使命。

例如,一个帮助乡村发展的组织,可以运营一家主打“公平贸易”和“乡村直供”的社区咖啡馆或电商平台,既销售农产品创造收入,又成为公众了解乡村的窗口;亦或开发与使命相关的文创产品、提供付费的培训或咨询服务等,创造可持续的收入来源,减少对捐款的绝对依赖。

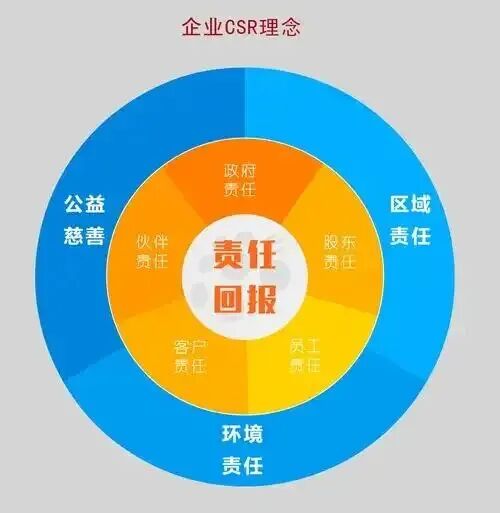

深耕社区与本地企业:我们可以将目光转向本地,与社区街道、中小型企业建立长期、深度的合作关系,通过定制化的公益项目,满足企业CSR(企业社会责任)的需求。

提升项目书撰写与筹款能力:学习如何撰写逻辑清晰、打动人的项目计划书。

行业的寒冬不会很快过去,但真正的公益精神正是在困境中得以彰显。当资源不再充裕,机构必须思考什么是自己不可替代的价值?什么是必须坚守的使命?

我想要说的是,公益慈善组织一定要有随时关停、重新出发的勇气和底气,也必须不断反思:我们存在的理由是什么?是为了机构、员工,还是为了推动社会的真正进步?

在寒冬中活下来的组织,必将更加坚韧、更聚焦、也更懂得如何创造真实的社会价值。

同仁们、朋友们,公益的春天,在于每一个冬天的坚守与创新。当下的“寒冬”也是一次宝贵的“洗牌”。它迫使我们去除浮躁,回归本质,思考机构存在的真正价值。淘汰的,或许是那些不适应时代变化的旧模式;而能生存并发展下去的,必将是那些使命清晰、治理专业、善于沟通并勇于创新的组织。

这条路注定不易,但请相信,我们每一次专业的坚守,每一次真诚的沟通,每一次勇敢的发声,每一次向死而生的革新,都是在为自己、也为整个行业的未来积蓄能量。

因为,正能量不仅在于我们帮助了谁,更在于我们如何在困境中,依然能成为一束照亮彼此、温暖社会的光。

让我们携手同行,共克时艰。与所有在寒冬中坚守的同行者,共勉。

- 友情链接:微信公众号登陆页面 |

COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM

正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2

亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持

电子邮箱:chengui@znlcn.org

手机扫一扫

手机扫一扫